![图片[1]-中国两级入轨空天系统:风洞测试背后的空天探索新路径-锋向兵库 |Gebin Military Arsenal](https://gebin.show/wp-content/uploads/2025/07/20250711180455424-wind-tunnel-test.jpg-1024x576.webp)

系统概念与技术特征:从风洞测试看设计蓝图

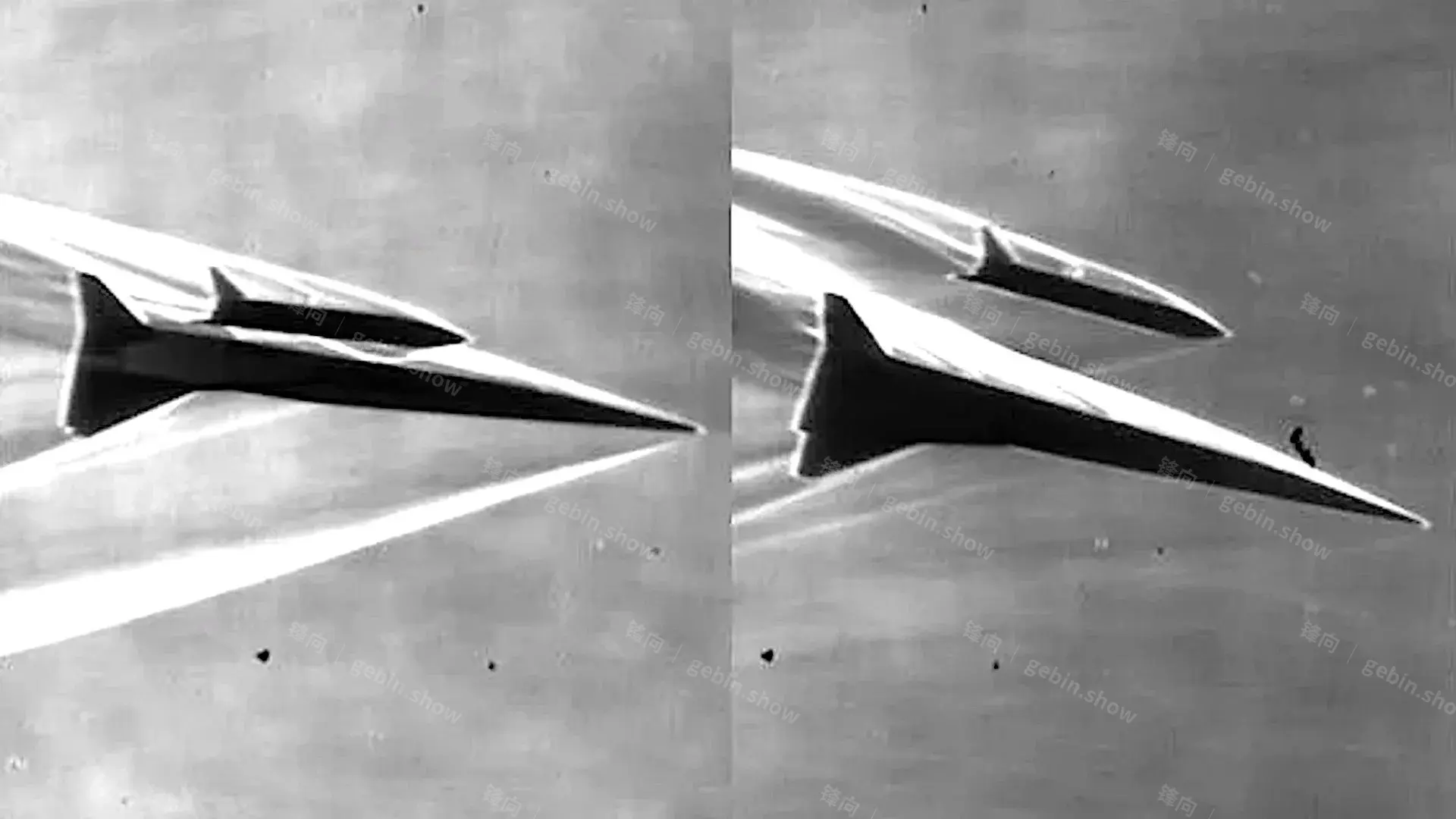

2019 年 10 月,中国航天空气动力技术研究院(CAAA,隶属于 中国航天科技集团公司 )通过官方微信发布了一组高速风洞测试影像,首次公开了一种两级入轨空天发射系统的概念 —— 由一架高速母机携带可重复使用航天器,通过 “空中释放 – 自主入轨” 的方式将载荷送入太空。这一测试的成功,标志着中国在灵活、快速空天发射领域迈出了关键一步。

从技术细节看,该系统的核心设计具有鲜明的 “高速、可重复、协同” 特征:

- 母机设计:采用三角翼、 dart 形气动布局,配备 超燃冲压发动机( scramjet ),翼尖设有垂直稳定器(类似冷战时期美国 XB-70 “ Valkyrie ” 女武神 超音速轰炸机的设计),可利用自身激波实现高超音速飞行。这种设计使其能在 8 万至 10 万英尺(约 2.4 万至 3 万米)高空达到高超声速,为航天器提供初始速度与高度优势。

- 航天器设计:外形接近小型航天飞机,与美国 X-37B 、 NASA X-34A 等可重复使用航天器理念相似,具备自主返回能力。其通过母机携带至高空后,启动自身火箭发动机完成入轨,可携带小型卫星、科研载荷等进入近地轨道。

- 关键技术:测试重点验证了 “母机 – 航天器分离” 的气动安全性 —— 这是两级入轨系统的核心难点,需确保分离过程中两者的气动干扰最小化,避免姿态失控。CAAA 虽未公布系统最终尺寸,但从风洞模型比例推测,母机长度约 45 英尺(约 13.7 米),航天器约 18 英尺(约 5.5 米),与俄罗斯 “国际科学光学网络”(ISON)的 MLD 空射航天器尺寸接近。

![图片[2]-中国两级入轨空天系统:风洞测试背后的空天探索新路径-锋向兵库 |Gebin Military Arsenal](https://gebin.show/wp-content/uploads/2025/07/20250711180517308-message-editor-1571682735772-tunnel.jpg.webp)

研发背景与关联项目:从 “神龙” 到多路径探索

这一系统的研发并非孤立存在,而是中国多年来空天飞机与空中发射技术积累的延续,与多个项目存在技术关联:

- “ 神龙 ” 空天飞机:早在 2000 年左右,中国就开始研发 “ 神龙 ”(Shenlong)空射可重复使用航天器。2007 年进行投放测试,2011 年完成亚轨道飞行,影像显示其曾由轰 – 6 轰炸机携带。从外形看,此次风洞测试的航天器与 “ 神龙 ” 高度相似,可能是其技术升级版本,重点提升了入轨能力与载荷规模。

- 空中发射平台探索:为拓展空中发射能力,中国曾于 2016 年与 乌克兰 安东诺夫公司 达成协议,计划完成第二架 An-225 “梦幻” 运输机的建造(并探讨本土生产)。An-225 作为全球最大运输机,原本设计用于运输 “ 暴风雪 ” 航天飞机,是理想的重型空中发射平台,虽因资金等问题进展放缓,但体现了中国对多样化空中发射路径的探索。

- 高超音速技术协同:该系统与中国同期研发的 WZ-8 / DR-8 高超音速无人侦察机存在技术呼应 —— 后者同样采用 轰 – 6N 轰炸机空射,依赖火箭动力实现高超音速飞行。这种 “载机 + 空射器” 的协同模式,为两级入轨系统提供了成熟的空中投放经验。

![图片[3]-中国两级入轨空天系统:风洞测试背后的空天探索新路径-锋向兵库 |Gebin Military Arsenal](https://gebin.show/wp-content/uploads/2025/07/20250711180705448-message-editor-1571681586979-shenlong.jpg-1024x286.webp)

![图片[4]-中国两级入轨空天系统:风洞测试背后的空天探索新路径-锋向兵库 |Gebin Military Arsenal](https://gebin.show/wp-content/uploads/2025/07/20250711180532492-message-editor-1571681427518-spaceplane.jpg.webp)

![图片[5]-中国两级入轨空天系统:风洞测试背后的空天探索新路径-锋向兵库 |Gebin Military Arsenal](https://gebin.show/wp-content/uploads/2025/07/20250711180535818-message-editor-1571681708554-mld.jpg-1024x616.webp)

战略与应用价值:灵活响应驱动的空天能力升级

两级入轨系统的研发,植根于中国对 “快速、灵活、可靠” 空天 access 的需求,兼具战略与商业双重价值:

- 战略层面:作为 “响应式太空能力” 的核心,其可实现 “ 小时级 ” 卫星补网 —— 在未来可能的太空冲突中,若现有卫星遭干扰或摧毁,该系统能快速发射替代卫星,维持导航、通信、侦察等关键能力。同时,母机的机动部署能力(可在不同机场起飞)降低了对固定发射场的依赖,使发射更难预测、更难被反制,提升了空天资产的生存性。此外,航天器若搭载特定载荷,还可执行在轨维护、空间态势感知甚至反卫星任务,丰富太空对抗手段。

- 商业层面:相比传统火箭发射,该系统具有 “成本更低、准备时间更短” 的优势,适合小型卫星(重量数百公斤级)的 “ 随到随发 ” 需求。目前国际上维珍轨道、斯特拉托发射(Stratolaunch)等企业均在探索类似模式,而中国的系统因采用可重复使用设计,长期来看经济性更优,有望在商业航天市场占据一席之地。此外,其技术积累还可支撑未来太空旅游、亚轨道客运等新兴领域。

![图片[6]-中国两级入轨空天系统:风洞测试背后的空天探索新路径-锋向兵库 |Gebin Military Arsenal](https://gebin.show/wp-content/uploads/2025/07/20250711180551920-message-editor-1571682940083-screen-cap.jpg.webp)

![图片[7]-中国两级入轨空天系统:风洞测试背后的空天探索新路径-锋向兵库 |Gebin Military Arsenal](https://gebin.show/wp-content/uploads/2025/07/20250711180555105-message-editor-1571683273259-space-plane-2.jpg.webp)

![图片[8]-中国两级入轨空天系统:风洞测试背后的空天探索新路径-锋向兵库 |Gebin Military Arsenal](https://gebin.show/wp-content/uploads/2025/07/20250711180757235-message-editor-1571681860605-an-225.jpg-1024x400.webp)

发展前景与挑战:从概念到实用的必经之路

尽管风洞测试取得成功,该系统从概念走向实用仍需突破多重挑战:

- 技术瓶颈:超燃冲压发动机的持续工作稳定性、航天器再入大气层的热防护、母机与航天器分离的精确控制等,都是尚未完全解决的关键问题。例如,超燃冲压发动机需在高超音速气流中实现燃料高效燃烧,对材料与气动设计要求极高,目前全球范围内仍处于试验阶段。

- 工程化难题:系统的规模化生产与可靠性验证需要长期投入。以美国 X-37B 为例,其从概念到实战部署历经约 20 年,而中国的两级入轨系统若要实现常态化发射,需完成数百次地面试验与数十次飞行测试,周期可能长达 10 年以上。

- 国际竞争与合作:当前美国、俄罗斯、欧洲均在推进类似项目(如美国 X-37B 、俄罗斯 M-55 载机 + 小型空天飞机),中国的研发既面临技术竞争,也存在合作可能 —— 例如在航天器标准化接口、太空交通管理等领域,国际协同有助于降低风险。

从更宏观视角看,这一系统的研发是中国 “航天强国” 战略的缩影。随着测试的深入,其不仅将丰富中国的空天发射手段,更将推动高超音速、可重复使用等核心技术的突破,为未来载人登月、深空探测等更宏大的任务奠定基础。正如 CAAA 所展现的,中国在空天领域的探索,正从 “ 跟跑 ” 向 “ 并跑 ” 甚至 “ 领跑 ” 加速迈进。

© 版权声明

2025 锋向 | gebin.show

本站之文字、图片及视频内容,禁止以任何形式篡改、复制及改版; 转载请注明出处,保留原始内容链接, 如若发现,本站将追究其法律责任,务请重视。

本站之文字、图片及视频内容,禁止以任何形式篡改、复制及改版; 转载请注明出处,保留原始内容链接, 如若发现,本站将追究其法律责任,务请重视。

THE END

暂无评论内容